飲食店における「食品ロス」とは?

食品ロスの定義と主な種類(食材ロス/調理ロス/食べ残し)

「食品ロス」という言葉を耳にする機会は増えましたが、実際に飲食店の現場では、どのような形で発生しているのでしょうか。

食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず廃棄される食品のことを指します。これは一般家庭だけでなく、飲食店の営業現場でも深刻な課題となっています。

飲食店における食品ロスは、大きく分けて以下の3つに分類できます。

1. 食材ロス

これは、仕入れた食材を使い切れずに期限切れで廃棄するケースを指します。特に鮮度が命の野菜や魚介類などは、わずかな在庫過剰がそのまま廃棄につながることがあります。

2. 調理ロス

調理工程の中で発生するロスも見逃せません。仕込みの際に余計に作りすぎてしまったり、調理ミスによって商品として提供できなくなるケースが該当します。

3. 食べ残しロス

お客様が注文した料理を食べ切れずに残してしまうことで発生するロスです。過剰なポーションサイズや好みに合わなかった場合に発生しやすい傾向があります。

これらのロスは、単なる「もったいない」で済む問題ではありません。廃棄にかかるコストや、仕入れた食材の損失、さらには社会的責任としても見過ごせない課題となっているのです。

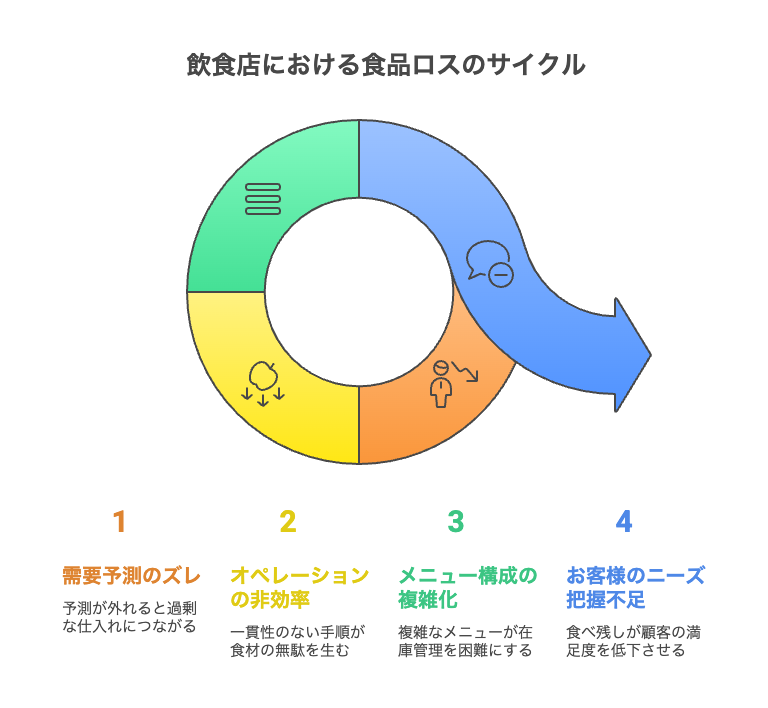

なぜロスが発生するのか?飲食店における主な原因

では、どうしてこのようなロスが発生してしまうのでしょうか。理由はいくつかありますが、主な要因を以下に挙げます。

1. 需要予測のズレ

「今日は混むはずだ」と予測して仕入れを増やしたものの、予想が外れてしまうケース。特に天候やイベントの影響で来客数が変動することが多い飲食業では、完璧な予測が難しいのが現実です。

2. オペレーションの非効率

仕込みの手順が統一されていなかったり、スタッフの経験値にばらつきがあると、無駄な食材の消費が起きやすくなります。調理ロスの多くは、こうした現場のオペレーションに起因しています。

3. メニュー構成の複雑化

メニュー数が多すぎると、それぞれに必要な食材の在庫管理が煩雑になり、結果としてロスを生みやすくなります。また、一部のメニューが人気がなく回転しないと、食材が余ってしまうことも。

4. お客様のニーズ把握不足

食べ残しが多い場合、「ポーションが多すぎた」「食べきれない内容だった」など、提供する側の思い込みとお客様の実際のニーズにズレがあることも原因です。

飲食店における食品ロスの原因は、ひとつではありません。仕入れ、調理、提供、サービスと、すべての工程に要因が潜んでいるのです。

しかし、逆に言えば、それぞれの工程を見直し、小さな改善を積み重ねていくことで、ロスは確実に減らすことができます。

なぜ今、飲食店のロス削減が重要なのか?

SDGs・持続可能性の観点から

いま、食品ロスの削減は単なる「コスト対策」ではなく、社会的責任のひとつとして求められています。背景にあるのが、SDGs(持続可能な開発目標)の広がりです。

特に「目標12:つくる責任 つかう責任」では、2030年までに世界全体の一人当たりの食品廃棄を半減させることが掲げられています。これは消費者だけでなく、供給側である飲食店や食品メーカーにも強く求められる課題です。

環境負荷の観点でも、食品廃棄は大きな問題です。例えば、日本では年間約500万トン以上の食品ロスが発生しており、その多くが焼却処分されています。これによりCO₂の排出が増え、持続可能とは言えない構造になってしまっています。

今後の飲食業は、「美味しいものを提供する」だけでなく、「どう社会と共存していくか」が問われる時代に入っています。ロス削減への取り組みは、持続可能な店舗運営への第一歩でもあるのです。

経営リスクと損失(利益率悪化/仕入れコスト増)

食品ロスは、そのまま経営リスク=利益の圧迫につながります。特に原価率が高くなりがちな飲食業において、ロスの多さは致命的です。

たとえば、仕入れた食材の10%を廃棄しているとすれば、それはその分の原価が純粋に無駄になっているということです。しかも、その廃棄には人件費、調理時間、廃棄処理コストまでもがかかっています。

昨今の物価上昇や仕入れ単価の上昇を考えると、これまで以上に「無駄」を減らす意識は経営の根幹に関わります。

たった数%のロス削減でも、年間ベースで見ると大きな金額差になることも少なくありません。

また、ロスが多い店舗では、在庫回転率も悪くなり、キャッシュフローにも悪影響を及ぼします。利益率の低下はもちろん、経営の安定性そのものに影を落とすリスクがあるのです。

顧客意識の変化とブランドイメージへの影響

ロス削減の重要性は、社会や経営の話だけにとどまりません。お客様の価値観が変わってきているという点にも注目すべきです。

最近では、環境への配慮やフードロス対策を明示している飲食店を支持する傾向が高まっています。特に20〜30代のミレニアル世代やZ世代は、企業やブランドの「姿勢」や「取り組み」に共感して来店を決めることも珍しくありません。

「食材を大切にしている」「無駄のないオペレーションで環境にも配慮している」

そんな姿勢は、飲食店にとっての差別化要素になり得ます。

反対に、過剰な盛り付けや大量廃棄の様子がSNS等で拡散されることで、ネガティブな印象を与えるリスクもあります。

今の時代、食品ロスは厨房の中だけで完結する話ではないのです。

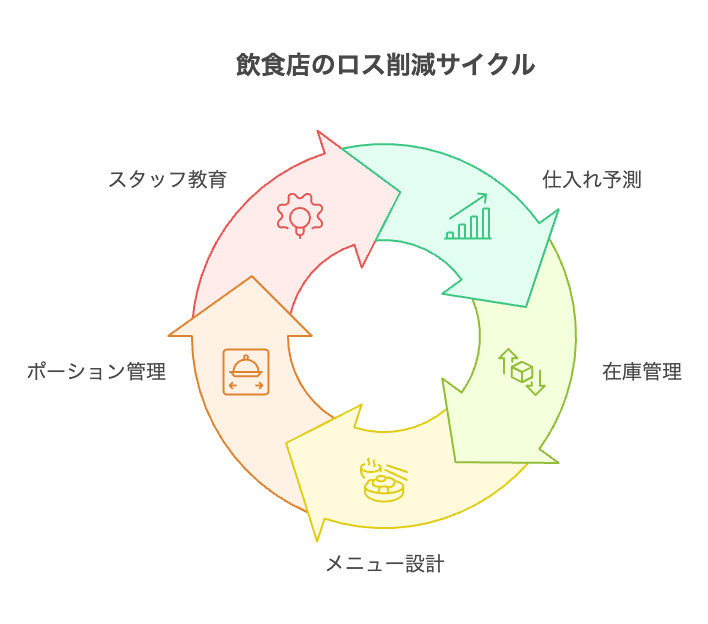

飲食店が今日から始められるロス削減策【基本編】

仕入れと在庫管理を最適化するポイント

ロス削減の第一歩は、「仕入れ」と「在庫管理」の見直しから始まります。いくら調理やサービスが丁寧でも、最初の段階で食材が過剰であれば、廃棄は避けられません。

まず重要なのは、過去の販売データや天候、曜日ごとの来客数などをもとにした、正確な仕入れ予測です。

「なんとなく足りなそうだから多めに仕入れておこう」という感覚頼りの運営から脱却することが、ロスを防ぐカギになります。

また、在庫管理では「先入れ先出し」のルールを徹底し、古い食材から優先的に使う体制づくりが重要です。シンプルですが、意外と現場で徹底されていない部分でもあります。

さらには、食材の「用途別・優先度別の分類」も有効です。すぐ使うもの、保存できるもの、ロスが出やすいものを明確にしておけば、廃棄リスクを減らす判断がしやすくなります。

無駄のないメニュー設計の工夫

メニューの設計も、ロスを左右する大きな要因です。

たとえば、同じ食材を複数のメニューで使い回せる構成にすることで、在庫の回転が良くなり、食材が余りにくくなります。

また、「あまり出ないけれどレアな食材を使う人気メニュー」がロスの原因になっていることもあります。もしその食材のためだけに仕入れているのなら、売れ行きと原価を見直す必要があるかもしれません。

さらに、季節に応じてメニューを更新し、旬の食材を適切に使うことも重要です。旬のものは仕入れ価格が安く、鮮度も高いため、コストを抑えながらロスも減らせるという一石二鳥のメリットがあります。

ポーションサイズと提供方法の見直し

「美味しい料理をたっぷり提供したい」という想いは多くの飲食店に共通しますが、過剰なポーションは食べ残しロスの大きな要因になってしまいます。

最近では、「ハーフサイズ」や「小盛り」などの選択肢を用意することで、お客様のニーズに合わせた柔軟な対応をする店舗も増えています。

また、注文時に「量が多めですが大丈夫ですか?」とひと言添えるだけでも、結果的な食べ残しを大きく減らすことができます。

もうひとつの工夫として、サイドメニューやトッピングでの“追加式構成”もおすすめです。ベースの量を最小限に抑え、必要な分だけ追加で注文できる仕組みにすれば、無駄の出にくい運営が可能になります。

スタッフ教育とロス意識の浸透

最後に見逃せないのが、現場スタッフ一人ひとりの「意識改革」です。どれほど仕組みが整っていても、実際に手を動かすスタッフがロスの重要性を理解していなければ、改善は難しくなります。

定期的にロス量を共有し、「何が無駄になったのか」「どうすれば防げたのか」をチームで振り返る機会を設けましょう。

数字やグラフを用いることで、実感を伴いやすくなります。

また、ロスを減らせた分を「売上に換算するといくらか」「どのくらいお客様に還元できたか」といった形でフィードバックすることも、モチベーション維持に効果的です。

スタッフが「もったいない」と感じる感覚を持つこと。それが、ロス削減の文化を店内に根付かせるための第一歩です。

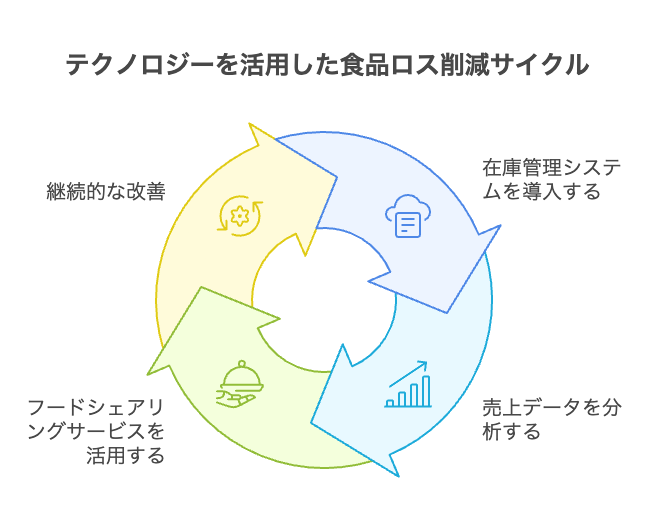

テクノロジーを活用したロス対策

在庫・発注管理システムの導入効果

食品ロス削減の第一歩として、在庫と発注の精度を高めることが極めて重要です。そこで力を発揮するのが、クラウド型の在庫管理システムやPOSレジ連携ツールです。

たとえば「スマレジ」では、店舗ごとの売上や在庫状況をリアルタイムで可視化でき、複数店舗の在庫を一元管理することが可能です。これにより、過剰在庫や欠品といったリスクを事前に防ぎ、廃棄の発生を最小限に抑えることができます。

また「ユビレジ」も、POSデータと在庫管理が連動しており、売れた商品分が即時に在庫から引かれる仕組みを採用しています。このような自動化により、在庫の適正化が進み、手入力のミスや属人化のリスクも軽減されます。

これらのツールは、小規模店舗でも比較的導入しやすい価格帯・操作性となっており、効率的かつ低リスクでロス対策を始めたい飲食店に最適です。

売れ筋データ分析による仕入れ調整

POSレジや予約システムなどに蓄積されたデータを活用すれば、メニューごとの販売傾向を把握し、適正な仕入れ計画を立てることができます。

例えば、週末に多く出るメニューや、天候によって売れ行きが左右される料理を把握することで、「必要な時に必要なだけ」仕入れる運営が可能になります。

また「Fooding Journal」のような原価管理特化型システムを使えば、日次・月次での売上原価率を即座に分析できます。原価率が高騰しているメニューや、ロスの発生源になっている仕入れ項目を可視化し、改善のヒントを得ることもできるでしょう。

数字を“見える化”することが、判断力のある仕入れと原価管理につながり、結果的に食品ロスの削減に貢献するのです。

フードシェアリングやアプリ連携による廃棄抑制

「まだ食べられるけれど、今日中に出さなければ廃棄…」

そんな食材や商品を無駄にせずに済む方法が、フードシェアリングサービスの活用です。

たとえば「TABETE」は、飲食店が当日中に売り切りたい商品をアプリ上で出品し、ユーザーが購入・店舗で受け取るという仕組みで、全国の飲食店に広がっています。これにより、本来は捨てられていた料理が売上につながり、かつ社会貢献にもなるという好循環が生まれます。

また「GURU+」といったサービスも同様に、余剰在庫を消費者に届けるプラットフォームとして注目されています。

これらのアプリは、1回あたりの費用が少額で済み、操作もシンプルなため導入のハードルが低いのが特長です。テクノロジーを活用することで、ロスを利益に変えるという発想を、すぐにでも実践できる時代になっています。

このように、ツールやアプリの導入は、ロス対策を一過性ではなく「日常業務の一部」にするための鍵になります。手間を省きつつ、数字で判断する仕組みを持つことで、現場の負担を軽減しながら着実な改善を図ることができるのです。

ロス削減で経営改善!飲食店にもたらす3つのメリット

粗利率と原価率の改善につながる理由

食品ロスの削減は、そのまま「粗利率の改善」=利益の最大化に直結します。

例えば、月間の仕入れ食材のうち5%がロスとして廃棄されているとしたら、それはつまり、5%分の食材費をドブに捨てているのと同じです。

これは「原価率の上昇」という形で経営にじわじわとダメージを与えます。飲食店の理想的な原価率は業態にもよりますが、おおよそ28〜35%程度が目安。ロスが多ければこの数字は簡単に崩れてしまいます。

ロスを減らすことで、

- 無駄な仕入れコストを削減できる

- 仕入れた食材を最大限メニューに活用できる

- 一皿ごとの利益率が安定する

といった経営面での直接的な改善効果が期待できます。

人的コスト・時間ロスの削減

食品ロスが多い店舗では、廃棄処理や仕込みのやり直し、ミス対応などにかかる「見えないコスト」も増えていきます。

たとえば、使いきれなかった食材を分別し、廃棄処理するだけでもスタッフの時間と労力が必要です。さらに、発注ミスや在庫管理のズレがあると、仕込み直しや緊急発注といった追加作業も発生します。

こうした“非生産的な作業時間”は、本来であればお客様へのサービスや品質向上に使えるはずのリソースです。

ロスが減れば、調理工程はシンプルになり、現場のストレスも軽減されます。結果として、

- オペレーションがスムーズになる

- 人件費の効率が良くなる

- 従業員満足度の向上にもつながる

といった副次的な効果も生まれやすくなります。

社会的評価・企業イメージの向上

食品ロス削減に真剣に取り組んでいる飲食店は、社会的な評価も高まりやすい傾向にあります。

特にここ数年で、環境意識の高い消費者層が増え、サステナブルな活動をしている店舗を「応援したい」と考える動きが強くなってきました。

たとえば、公式サイトやSNSで「フードロス削減のための取組み」を発信しているだけでも、その姿勢に共感し、来店の動機になるケースも増えています。

また、フードシェアリングや寄付といった取り組みを通じて地域と関わることで、店舗の存在感や信頼感も自然と強化されます。

企業のブランド価値は、「味」や「価格」だけで決まるものではありません。時代に即した社会貢献の姿勢こそが、差別化の大きな武器になるのです。

まとめ|食品ロス削減は“見える化”と“小さな工夫”から

まずやるべきは現状のロス量を把握すること

食品ロスを減らすために、まず最初に必要なのは「現状把握」=“見える化”です。

毎日どの食材がどれくらい廃棄されているのか、なぜ使いきれなかったのか。感覚ではなく、実際の数字で把握することが改善の第一歩となります。

仕入れ、在庫、調理、提供、食べ残し——それぞれの段階で、どこにロスの原因があるのかを丁寧に洗い出しましょう。それだけで、自然と「どこから手をつけるべきか」が明確になってきます。

小さな改善の積み重ねが大きな成果に

食品ロス対策というと、大がかりな仕組みや設備を思い浮かべがちですが、実際には「今日からできること」の積み重ねが鍵です。

例えば、

- ポーションを少しだけ見直す

- 食材の使い回しを意識する

- 仕入れ前に冷蔵庫の在庫を必ずチェックする といった小さな習慣が、月単位・年単位で見れば大きなコスト削減につながります。

特に現場のスタッフ全員が「食品を大切に使おう」という意識を持つことで、店舗全体のロス削減が自然と加速します。

継続的に取り組める仕組みを作ることが大切

そして何よりも重要なのが、一過性の対策で終わらせないことです。食品ロスは日々発生するものであり、常に店舗の運営状況と連動しています。

そのためには、定期的にロス状況をチェックする仕組みや、スタッフが参加しやすい意見交換の場、そして改善に対するポジティブな評価制度など、“継続できる体制”を作ることが不可欠です。

ロス削減は、経営者だけの責任でも、現場スタッフだけの課題でもありません。店舗全体で取り組む「チームの文化」として根付かせることが、長期的な成果へとつながります。