- はじめに|なぜ「温度管理」が売上と満足度を左右するのか

- 客席の最適温度・気流設計|“暑い席・寒い席”をつくらない

- 厨房の温度管理と暑熱対策|“安全・効率”を両立する空調計画

- バックヤード・保管エリア|品質を守る“静的”温度管理

- 換気と空気質(IAQ)の実務|換気回数・ダクト・空気清浄機

- 機器とレイアウトの最適化|エアコン能力選定と設置位置の正解

- 運用・保守で差がつく|電気代を抑えて快適を保つ日次オペ

- エアコン清掃はプロに依頼すべき?|分解洗浄の効果と業者選び

- 季節・天候別チューニング|梅雨・猛暑・真冬・花粉シーズン

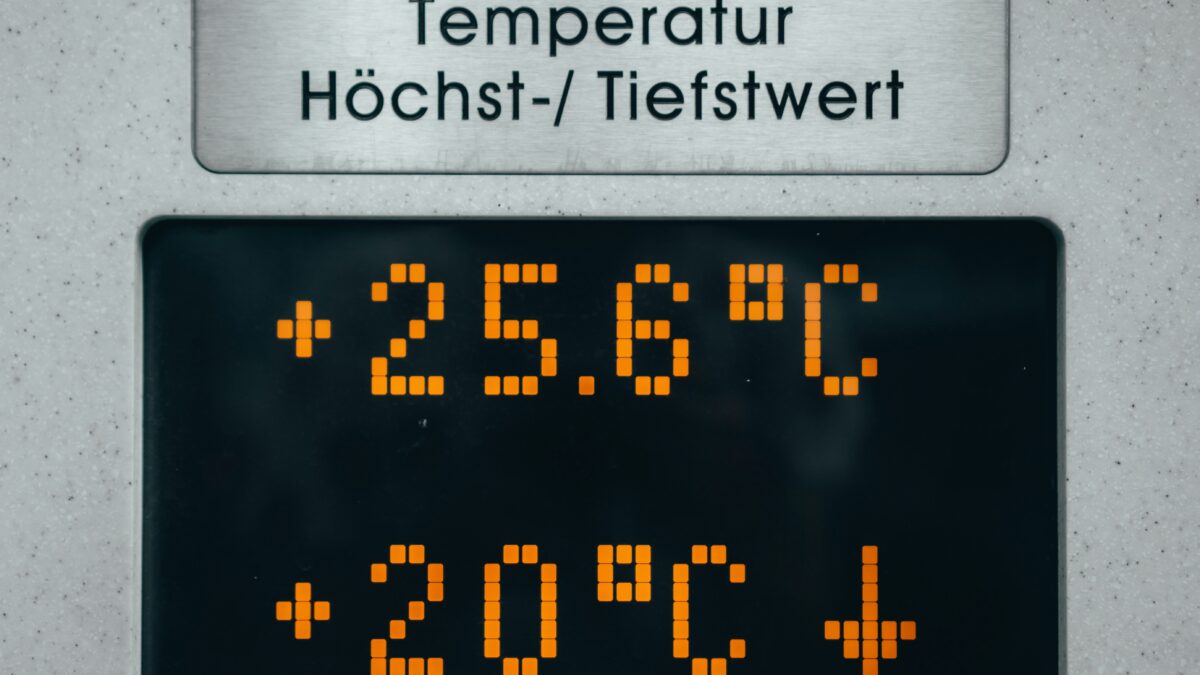

- 記録とアラート設計|HACCP対応テンプレ&データ活用

- 即実践チェックリスト|1週間で体感を改善するロードマップ

- よくある質問(FAQ)

はじめに|なぜ「温度管理」が売上と満足度を左右するのか

飲食店の評価は、味や接客だけで決まるわけではありません。お客様が席に座った瞬間に感じる「空気の心地よさ」も体験の重要な一部です。

もし暑かったり寒かったり、ムワッとこもった空気だったら…せっかくの食事も集中できず、滞在時間は短くなり、注文も減ってしまいます。逆に、ちょうどいい温度と空気感が保たれていれば、会話は弾み、追加注文や再来店につながります。

つまり温度管理はコストではなく「投資」。今日から改善すれば、その日の売上にだって影響を与える――それほど即効性のあるテーマなのです。

温度・湿度・気流・換気の4要素と体感

人が感じる快適さは「温度」だけでは決まりません。

- 湿度が高いと汗が乾かず、同じ25℃でも不快に感じる

- 気流が弱ければ空気がよどみ、強すぎれば肌寒く感じる

- 換気はニオイや二酸化炭素の蓄積を防ぎ、眠気やだるさを抑える

さらに適切な気流は体感温度を1℃以上変えると言われています。

場所によって求められる条件も異なります。

- 客席:静かで心地よい気流+安定した温湿度

- 厨房:高温多湿や油ミストに対応できる強力な排気と新鮮な給気

- バックヤード:食品品質が変わらない安定性

4要素を場所ごとに最適化すれば、同じ設備でも「空気の質」は見違えるほど変わります。

失敗パターン(暑い席/寒い席/ニオイ)と機会損失

よくあるのが、窓際だけ暑い/吹出口の真下だけ寒い/入口付近だけ外気が直撃するといった“温度ムラ”。さらに、焼き物の煙やトイレのニオイが客席に漂うケースは致命的です。

こうした不快感は、滞在時間の短縮やレビュー評価の低下につながります。

原因の多くは、気流の向きや換気の通り道が正しく機能していないこと。

解決策としては、

- 吹出口の角度調整

- サーキュレーターでの空気循環

- 出入口のエアカーテン

- 排気・給気のバランス見直し

などの現場チューニングが有効です。

この後の章では、客席・厨房・バックヤードの改善方法から、プロ清掃やレイアウト変更のポイントまで、今日から実践できる方法を具体的に解説していきます。

客席の最適温度・気流設計|“暑い席・寒い席”をつくらない

客席は、お客様が一番長く過ごす場所。ここが快適かどうかで、食事や会話の満足度はもちろん、追加注文や再来店の可能性も大きく変わります。にもかかわらず、温度ムラや気流の偏りが原因で「ここは落ち着かない…」という印象を与えてしまう店舗は少なくありません。

夏・冬の設定温度/湿度の目安(席種別)

快適さの基準は季節ごとに変わります。

- 夏:温度24〜26℃、湿度50〜60%

- 冬:温度20〜22℃、湿度40〜50%

ただし、窓際や入口付近は外気の影響を受けやすく、同じ設定温度でも体感は2〜3℃変わることがあります。窓際席にはカーテンや断熱フィルム、入口付近にはエアカーテンの設置を検討しましょう。個室や奥まった席は空気がこもりやすいため、小型サーキュレーターや空調吹出口の角度調整で循環を促すのが効果的です。

気流コントロール(吹出口方向・風速・サーキュレーター配置)

快適な空気は「温度」と「流れ」の両方で作られます。

- 吹出口は人に直接風が当たらない角度に設定

- 風速は0.15〜0.3m/s程度が快適(それ以上だと冷えやすい)

- 死角や温度ムラがある場所にはサーキュレーターで補助気流を作る

サーキュレーターは床に置くだけでなく、天井から吊るタイプや壁掛け型もあり、設置位置によっては風を感じさせずに空気を回せます。

CO2で混雑度を把握し、換気量と入店制御を連動

二酸化炭素(CO2)濃度は空気の鮮度を示す指標です。1,000ppmを超えると集中力や快適性が低下すると言われています。満席時にCO2が急上昇する場合は、換気量を一時的に増やすか、入店ペースを調整することで改善できます。センサーを入口や奥の席など複数箇所に設置すると、混雑の偏りも見える化できます。

ニオイ・煙対策(焼き物・喫煙・トイレ逆流)

温度や湿度が適切でも、ニオイの不快感は印象を大きく損ねます。特に焼き物や揚げ物の店舗は、排煙フードの性能や位置が重要。吸い込み口と調理面の距離が離れすぎると捕集効率が落ちます。また、トイレの負圧や換気不足でニオイが逆流することもあるため、トイレ専用の換気経路を確保しましょう。

このように、客席は温度・湿度・気流・空気質の4つを同時に管理することで、初めて「快適」と感じてもらえます。小さな改善でも、お客様の滞在時間や満足度に直結するため、まずは席ごとの現状把握から始めましょう。

厨房の温度管理と暑熱対策|“安全・効率”を両立する空調計画

厨房は、飲食店の中で最も過酷な環境です。火や熱機器からの放熱、油ミスト、湿気、そして立ちっぱなしの作業…。条件が整っていないと、スタッフの体力消耗や作業効率低下につながり、最悪の場合は熱中症のリスクも高まります。安全と効率を両立させるためには、空調計画を「快適さ」と「作業性」の両面から考える必要があります。

排気と給気のバランス(負圧管理/扉の開閉頻度)

厨房は強力な排気フードを稼働させるため、店内が負圧になりやすい環境です。負圧が過剰になると、入口からの外気流入やトイレ臭の逆流が起こりやすくなります。

解決策は、給気ファンを併用して空気の流れを安定させること。また、扉の開閉が頻繁な場合は、エアカーテンやドアクローザーを活用して外気の侵入を最小限にしましょう。

局所冷房・スポットエアコン・遮熱の使い分け

厨房全体を冷やすのは効率が悪いため、作業ポジションごとに局所冷房を設置するのが効果的です。

- 調理台やレジ前:スポットエアコンで直接冷気を送る

- 窓や天窓付近:遮熱フィルムやブラインドで日射をカット

- グリルやフライヤー前:熱源の背後からの給気で放熱を軽減

こうしたピンポイント対策は、電気代の節約にもつながります。

WBGTでのリスク評価と熱中症予防(補水・休憩・装備)

厨房の暑熱対策には、WBGT(暑さ指数)計を導入して数値で危険度を把握するのがおすすめです。

- 28℃以上:注意

- 31℃以上:厳重警戒

この数値を超える場合は、こまめな水分補給と塩分摂取をスタッフに徹底し、15〜30分ごとの短い休憩を挟みましょう。さらに、吸汗速乾ウェアや冷却タオルなどの装備も有効です。

厨房の快適性は、スタッフの健康と店舗のパフォーマンスに直結します。適切な空調計画と安全管理を組み合わせることで、夏場でも安定したオペレーションが可能になります。

バックヤード・保管エリア|品質を守る“静的”温度管理

バックヤードは、お客様の目には触れにくい場所ですが、食材や商品の品質を守る重要なエリアです。ここでの温度管理が甘いと、せっかくの仕入れや仕込みが無駄になり、食品ロスや衛生リスクが一気に高まります。特にHACCP対応を意識する店舗では、バックヤードの温度安定は必須です。

冷蔵・冷凍・常温の保管レンジとドア開閉ルール

- 冷蔵庫:0〜5℃

- 冷凍庫:-18℃以下

- 常温保管:15〜25℃(湿度・直射日光に注意)

これらの温度帯を維持するためには、ドアの開閉回数を減らす工夫が効果的です。例えば、まとめて出し入れをする、食材の配置を頻度別に分ける、透明ドアやラベルで探す時間を短縮するなど、小さな改善で温度上昇を防げます。

温度に敏感な商材(ワイン・スイーツ・発酵)の扱い

ワインやチーズ、ケーキ、発酵食品などは、わずかな温度変化でも風味や品質が損なわれます。

- ワイン:12〜16℃を安定維持(専用ワインセラー推奨)

- スイーツ:乾燥防止と冷気直風回避が重要

- 発酵食品:種類ごとの適温(例:パン生地は27〜30℃)を守る

これらは冷蔵庫や保管庫内の“置き場所”にも注意が必要です。吹出口付近は温度が低すぎ、ドア付近は外気の影響を受けやすいため、適温が保ちやすい中央部に配置すると安定します。

バックヤードは「静的な温度管理」が基本。日々の開閉や配置の工夫で、余計な機器投資をせずに品質を守ることができます。

換気と空気質(IAQ)の実務|換気回数・ダクト・空気清浄機

どれだけ温度や湿度を整えても、空気がよどんでニオイや二酸化炭素が溜まってしまえば快適さは半減します。特に飲食店は、調理中の煙や油ミスト、調味料の香り、さらには人の呼吸によるCO₂濃度上昇など、空気を汚す要因が多い環境です。換気と空気質の管理は、衛生面だけでなく、お客様の体感や回転率にも直結します。

換気量の目安と“CO₂目標値”の運用

厚生労働省の基準では、飲食店の換気量は1人あたり毎時30立方メートル以上が推奨されています。CO₂濃度で管理する場合は、1,000ppm以下を目標にしましょう。

CO₂センサーを客席の中央付近や奥まった席に設置すると、換気の必要性がリアルタイムでわかります。数値が上がってきたら、一時的に換気量を増やす、または入店人数を調整することで快適性を保てます。

ダクト・フード・エアカーテンの設計ポイント

- ダクトは吸気と排気の経路を明確にし、ショートサーキット(空気が短絡して換気不足になる現象)を避ける

- フードは調理面からの距離と捕集効率を重視

- エアカーテンは出入口付近の外気侵入や室温低下を防ぐ

これらは設計段階だけでなく、運用中も定期点検が重要です。油やホコリの蓄積は換気効率を下げ、異臭や火災リスクを高めます。

空気清浄機の選定と置き方(客席/厨房で役割が異なる)

空気清浄機は換気の代わりにはなりませんが、微細な粒子やニオイ成分の除去に有効です。

- 客席:静音性とデザイン性を重視し、来客の動線を妨げない位置に配置

- 厨房:集塵力と脱臭性能を優先し、調理煙が直接吸い込まれる位置に設置

フィルターは月1回の清掃または交換が目安。油を扱う業態では、さらに短い間隔でのメンテナンスが必要です。

換気と空気質の改善は、お客様の「また来たい」という気持ちを左右する見えない接客です。センサーと機器を活用して、空気の鮮度を数値で管理しましょう。

機器とレイアウトの最適化|エアコン能力選定と設置位置の正解

エアコンは飲食店の温度管理の要ですが、能力や設置位置を誤ると「効きが悪い」「電気代が高い」といった問題が発生します。適切な機器選定とレイアウトは、快適さだけでなく運営コストにも直結します。

店舗タイプ別の機種選定(天カセ/天吊/壁掛/床置)

- 天井カセット型(天カセ):風の広がりが均一で、広い客席向き

- 天吊り型:高天井や吹き抜けのある空間に有効

- 壁掛け型:小規模店舗やバックヤード向け。設置工事が比較的容易

- 床置き型:天井構造が複雑な場合や、天井高が低い店舗で活躍

業態や席配置、天井高によって適正機種は変わります。「とりあえず安い機種」を選ぶと、後から追加工事が必要になるケースもあるため要注意です。

負荷計算の考え方(面積×天井高×発熱源×来客)

エアコン能力は、床面積だけでなく、天井高や発熱源の数、来客数まで考慮して計算します。

- 広さ:1坪あたり0.8〜1.2kWが目安

- 厨房や照明、窓面積が多い場合は20〜30%上乗せ

- 来客が多い時間帯のピーク時を基準に設定

この計算を怠ると、夏場や満席時に能力不足になり、設定温度まで冷えない状態が続きます。

設置NGと回避策(直風・短絡・結露・騒音)

- 直風:お客様やスタッフに直接風が当たらない位置に調整

- 短絡:吹出口と吸込口が近すぎて空気が循環せず、効率低下

- 結露:吹出口周辺の断熱不足や風向きによる冷えすぎが原因

- 騒音:室外機の設置場所や振動対策が不十分な場合に発生

これらは設置前の図面段階で解消しておくのが理想です。運用中でも、吹出口の角度変更や吸込口の位置調整などで改善できる場合があります。

エアコンは「買ったら終わり」ではなく、使い方と配置で性能が大きく変わる設備です。導入時は業者任せにせず、自店の営業スタイルに合った仕様かを必ず確認しましょう。

運用・保守で差がつく|電気代を抑えて快適を保つ日次オペ

エアコンや空調設備は、導入後の運用と保守次第で寿命や光熱費が大きく変わります。同じ設備でも、日々のメンテナンスをきちんと行っている店舗は、快適性もランニングコストも優れています。

開店前/ピーク時/閉店後の温湿度・換気ルーティン

- 開店前:営業開始の30分〜1時間前に空調を稼働し、室内を快適な状態に整える

- ピーク時:来客や調理による室温・湿度の上昇をセンサーで監視し、風量や換気をこまめに調整

- 閉店後:空調停止後も短時間換気を行い、室内の熱気や湿気を排出してカビやニオイを予防

この流れをマニュアル化すれば、誰がシフトに入っても安定した空気環境を保てます。

フィルター清掃・熱交換器洗浄・ドレン詰まり対策

フィルターは2〜4週間に一度の清掃が理想です。油やホコリが詰まると風量が落ち、消費電力が増えます。

- 熱交換器は半年〜1年に一度、専門業者による洗浄がおすすめ

- ドレンホースの詰まりは結露水漏れの原因になるため、定期的なチェックを実施

厨房併設店舗では油汚れが早く蓄積するため、通常より短いサイクルでの清掃が必要です。

電気代を下げる設定のコツ(連続運転/弱風回避/除湿活用)

- 連続運転:頻繁なオンオフは消費電力が増えるため、設定温度を微調整しながら継続稼働

- 弱風回避:弱風モードは空気の循環が悪くなり、結果的に効率低下

- 除湿活用:湿度を下げるだけで体感温度は下がり、冷房温度設定を高めにできる

こうした小さな工夫の積み重ねが、年間数万円単位のコスト削減につながります。

空調は「つけっぱなしにする」だけでは性能を発揮しません。日次オペレーションに温湿度管理を組み込み、保守を習慣化することが、快適性と省エネを両立する一番の近道です。

エアコン清掃はプロに依頼すべき?|分解洗浄の効果と業者選び

エアコンは毎日稼働するため、内部にはホコリ・油汚れ・カビが想像以上に蓄積します。特に飲食店は厨房からの油ミストが空調内部に入り込み、冷却効率の低下や不快なニオイの原因になります。定期的なフィルター掃除はもちろん大切ですが、内部まで徹底的にきれいにするにはプロの分解洗浄が不可欠です。

DIYの限界とプロ清掃が効く症状(臭い・冷え弱い・結露・油汚れ)

フィルター清掃や吹出口の拭き取りはオーナーやスタッフでもできますが、熱交換器や送風ファンの奥までは専用工具と洗浄液がないと届きません。

こんな症状が出たら、プロ依頼のサインです。

- 冷房・暖房の効きが悪くなった

- 運転時にカビ臭や油臭がする

- 吹出口周辺に結露や水滴が発生

- 室内機から異音がする

頻度の目安と繁忙期の前倒し計画

飲食店の場合、分解洗浄は年1〜2回が目安です。特に夏や年末などの繁忙期は予約が集中するため、繁忙期の1〜2か月前に実施すると安心です。

また、月1回程度の簡易清掃(フィルター・外装)を日常業務に組み込めば、汚れの蓄積を遅らせられます。

業者選びチェックリスト(施工範囲/薬剤/作業時間/保証/損害保険/写真報告)

業者選びでは、以下のポイントを必ず確認しましょう。

- 施工範囲:室内機・室外機・ドレンパン・送風ファンまで対応か

- 使用薬剤:食品を扱う店舗に安全な洗浄剤か

- 作業時間:営業時間外や仕込み後に対応できるか

- 保証の有無:施工後の不具合に対応してくれるか

- 損害保険加入:万一の破損や漏水に備えているか

- 作業前後の写真報告:清掃効果を確認できるか

依頼時の注意点(厨房の油ミスト対策、動線養生、営業影響の最小化)

作業時には厨房の油ミストが再付着しないよう養生するほか、通路や客席の動線を確保することが重要です。また、作業中の騒音や水飛びによる影響を避けるため、営業が落ち着く時間帯や休業日に実施するのが理想です。

エアコン清掃は、単なる衛生管理ではなく冷暖房効率の向上・電気代削減・機器寿命延長にもつながる投資です。店内の快適さを保つためにも、定期的なプロ依頼を検討しましょう。

季節・天候別チューニング|梅雨・猛暑・真冬・花粉シーズン

温度管理は年間を通じて行うものですが、季節や天候によって最適な設定や運用は変わります。同じ設定温度でも湿度や外気条件によって体感は大きく異なるため、シーズンごとに調整することで、常に快適な空間を保てます。

梅雨〜盛夏:除湿優先と結露対策

梅雨や真夏の高湿度期は、除湿機能を積極的に活用しましょう。湿度が下がると体感温度も下がり、冷房温度を1〜2℃高めに設定しても快適さを維持できます。

ただし、除湿運転は結露が発生しやすく、吹出口や窓際に水滴がつくことも。結露対策として、送風方向の見直しや断熱材の補強を行いましょう。

秋冬:加湿と体感温度の底上げ(気流で+1℃体感)

冬場は乾燥によって体感温度が下がります。湿度を40〜50%程度に保つことで、同じ室温でも暖かく感じられます。加湿器を設置するほか、気流を天井から床に循環させると足元の冷えを防げます。わずかな気流調整でも体感温度が1℃程度上昇するため、省エネ効果も期待できます。

花粉・黄砂シーズンのフィルタ運用

春先の花粉や黄砂が多い時期は、外気取り込み量のコントロールとフィルターの強化が重要です。高性能フィルター(HEPAや静電フィルター)を使い、通常より短いサイクルでの交換・清掃を行うことで、空気質を維持できます。

季節や天候に合わせたチューニングは、お客様の体感向上だけでなく、省エネや機器の負担軽減にも効果的です。年間スケジュールに組み込んで、計画的に実施しましょう。

記録とアラート設計|HACCP対応テンプレ&データ活用

温度管理は「やっているつもり」では不十分です。数値で記録し、異常があればすぐに対応できる体制を整えることで、品質と衛生を守れます。特にHACCP対応が求められる飲食店では、温度の記録と監視は必須業務です。

日次・週次の記録テンプレ(客席/厨房/保管)

- 客席:営業前・ピーク時・営業後の温湿度をチェック

- 厨房:調理中の作業環境温度や湿度を記録

- 保管エリア:冷蔵・冷凍・常温の温度をそれぞれ測定

シンプルな表形式のテンプレートを用意し、スタッフが短時間で記入できるフォーマットにすることが重要です。最近ではクラウド管理できる温湿度ロガーも増えており、スマホやタブレットから簡単に記録・共有できます。

閾値アラートと異常時対応(誰が・何分以内に・どう動く)

温度や湿度が設定した範囲を外れた場合、アラートが自動通知される仕組みを導入すると対応が早くなります。

- 例:冷蔵庫温度が7℃以上になったら、担当者にLINE通知

- アラート受信後は何分以内に確認し、どんな対応を取るかをマニュアル化

この「誰が・何分以内に・どう動く」を決めておくことで、トラブル時の対応漏れや責任の所在不明を防げます。

温度管理の記録は、お客様や取引先への信頼を裏付ける証拠にもなります。紙やデジタルの形式は問わず、一貫して運用できる方法を選びましょう。

即実践チェックリスト|1週間で体感を改善するロードマップ

温度管理の改善は、大掛かりな工事や高額な機器導入だけが方法ではありません。ちょっとした調整とルール化だけでも、1週間でお客様の体感を大きく変えられます。以下のステップを順番に実施してみましょう。

Day1-2 現状計測(温湿度・CO₂・気流・WBGT)

まずは今の環境を数値化します。客席・厨房・バックヤードの各エリアで温湿度計やCO₂センサーを使い、時間帯ごとの変化を記録します。可能であれば気流計やWBGT計も活用し、体感の裏付けデータを集めましょう。

Day3-5 配置調整(吹出し・サーキュレーター・席替え)

計測データをもとに、空気の流れや温度ムラを改善します。

- 吹出口の角度変更

- サーキュレーター設置位置の見直し

- 温度ムラが出やすい席の配置変更や予約制限

小さな調整でも、快適さが一気に向上することがあります。

Day6-7 運用ルール化とスタッフ教育

改善後の環境を維持するために、日次の温湿度チェックや清掃スケジュールをルール化します。加えて、スタッフ全員が温度管理の重要性を理解し、異常時に迅速対応できるよう教育します。

このロードマップを実行すれば、1週間で店内の空気環境が目に見えて改善します。継続的に記録・改善を繰り返すことで、安定した快適さを維持できます。

よくある質問(FAQ)

温度管理について、現場でよく聞かれる質問をまとめました。日々の運営にすぐ役立つ内容です。

設定温度は何度が正解?季節と客層でどう変える?

目安として、夏は24〜26℃・冬は20〜22℃が一般的です。ただし、高齢層が多い場合はやや高め、若年層や活動量の多い客層が多い場合はやや低めに設定すると快適性が高まります。

CO₂は何ppmを目安に?センサーの置き方は?

1,000ppm以下が目安です。設置位置は客席中央付近や奥まった席など、空気がこもりやすい場所に置くと正確な測定ができます。厨房の近くや出入口付近は外気や排気の影響で数値がぶれやすいので避けましょう。

除湿と冷房、どちらを優先すべき?

高湿度期は除湿を優先しましょう。湿度を下げるだけで体感温度は下がり、冷房温度を高めに設定しても快適さを保てます。逆に冬場の乾燥期は加湿を重視します。

厨房と客席、系統は分けるべき?

可能であれば別系統が理想です。厨房は発熱や湿気が多く、客席の快適さに影響を与えやすいため、系統を分けることで効率と快適性を両立できます。

これらの基本を押さえておくだけでも、日々の温度管理はぐっとやりやすくなります。